Вольный дух древней степи воспитал в наших женщинах стремление к свободе и справедливости

…Река времен стремительным потоком уносит в глубину веков события Жизни Человеческой, засыпая песками забвения печальные страницы войн и разорений, оставляя нам Свет и Радость Бытия.

Веками по казахской земле мчались полчища завоевателей, оставляя за собой пепел пожарищ, разоренные селения, опустевшие города. Но, как птица Феникс из пепла, восставала наша земля. И вновь по привольной степи носились табуны быстроногих кобылиц. И вновь качался бесик, расстилалась узорчатая кошма, накрывался дастархан, и звучали родные напевы.

И редко кто задумывается о том, что великой движущей силой этого возрождения и созидания всегда были казахские женщины.

В череде женских ликов, сияющих из глубин времен, дошло до нас имя Карашаш-Ана, дочери известного в Сайраме шейха Мусы. Это была одна из самых благородных, просвещенных и благовоспитанных женщин своего времени, ставшая матерью святого суфия Ходжа Ахмеда Яссави.

Родившись в знатной и богатой семье, Карашаш-Ана, тем не менее, отличалась простотой и щедростью. Обладая даром целительства, она помогала людям, страждущим и больным. В селе Сайрам Сайрамского района Южно-Казахстанской области находится мавзолей Карашаш-Ана.

В Жамбылской области находится могила легендарной казахской девушки-акына Улбике. Ярка и трагична короткая жизнь Улбике-акын , похороненной в 1849 году, в возрасте двадцати четырех лет, на берегу реки Талас-Коктал.

Имя поэтессы, в творчестве которой поднимались религиозно-философские темы, было предано забвению в годы советской власти. В 2002 году, после публикации в «Егемен Казахстан», у казахстанских ученых и литераторов появился интерес к ее творчеству и биографии. Хотя в Европе творчество Улбике стало известно раньше, чем стихи Абая. Впервые ее произведения были переведены на русский и немецкий языки ученым из Петербурга Владимиром Радловым. О стихах Улбике-акын высоко отзывались Сабит Муканов и Мухтар Ауэзов..

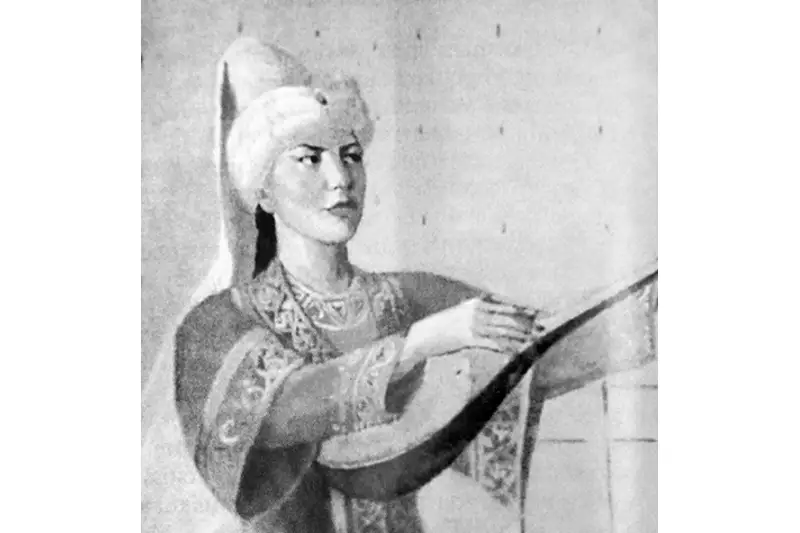

Улбике Жанкелдыкызы, акын, импровизатор, певица, домбристка, родилась в 1825 году в Сырдарьинском районе Кызылординской области. В юные годы Улбике вместе с окружением известного бия Есмырзы переезжает в окрестности Аулие-ата (нынешний Тараз). Впервые она заявила о себе как поэтесса в 13 лет, а в 15 на равных состязалась с такими именитыми акынами того времени, как Кудери, Таспа кожа, Мадели кожа. По историческим свидетельствам, Улбике никто не мог победить в поэтических состязаниях.

Акын Кудери был влюблен в красавицу Улбике, но по суровым законам того времени ее отдали замуж за нелюбимого богача, от руки которого она и погибла. На совете биев, разбиравшем эту трагическую историю, акыну Кудери доверили вынести решение о выплате куна за убиенную Улбике. И Кудери выносит решение о выплате трех кунов, что, согласно своду законов «Жети жаргы», равноценно куну за хана или предводителя войска. Совет биев утверждает это решение.

Из богатого наследия Улбике-акын до сегодняшнего дня сохранилось около тысячи куплетов, или порядка 20 айтысов, а также некоторое количество стихов. «…Я не могу найти себе подобных!» - задыхаясь от морального гнета и одиночества, говорила в своих стихах Улбике, размышлявшая о вечных истинах.

В год 180-летия Улбике (2005) в городе Каратау Таласского района Жамбылской области открыли памятник поэтессе и провели в ее память айтыс. Именем Улбике назван Центральный дворец культуры Каратау и одна из центральных улиц Тараза. На сценах казахстанских театров идет музыкально-драматический спектакль «Улбике» по пьесе Мырзатая Жолдасбекова и Несипбека Айтулы.

Еще одна незаурядная казахская женщина стала личностью, опередившей свое время, и вследствие этого испытавшей трагическое непонимание своих современников. Об этой женщине рассказал один из основоположников казахской советской литературы Габит Мусрепов в своем романе «Улпан ее имя». Произведение охватывает события, происходящие в казахском ауле в конце XIX - начале XX века, повествуя о жизни степи, о коренных сдвигах в исторических судьбах народа. И события эти разворачиваются вокруг главной героини романа Улпан, женщины незаурядного ума и щедрой души. Благодаря ее усилиям, сибаны и керей-уаки первыми переходят к оседлости. И в этом ее поддерживает ее супруг, влиятельный бий Есеней. Но все начинания Улпан встречают протест со стороны приверженцев патриархальных отношений. После смерти Есенея Улпан не может больше противостоять этому неприятию, не встречая понимания и сочувствия у своих соплеменников.

«Она родилась раньше своего времени и покинула мир с тяжестью неисполненных желаний и неосуществившихся надежд, - завершает автор свое печальное повествование. - Но какая нравственная сила заключена в образе этой простой дочери казахского народа, сумевшей подняться намного выше времени, в котором она жила!».

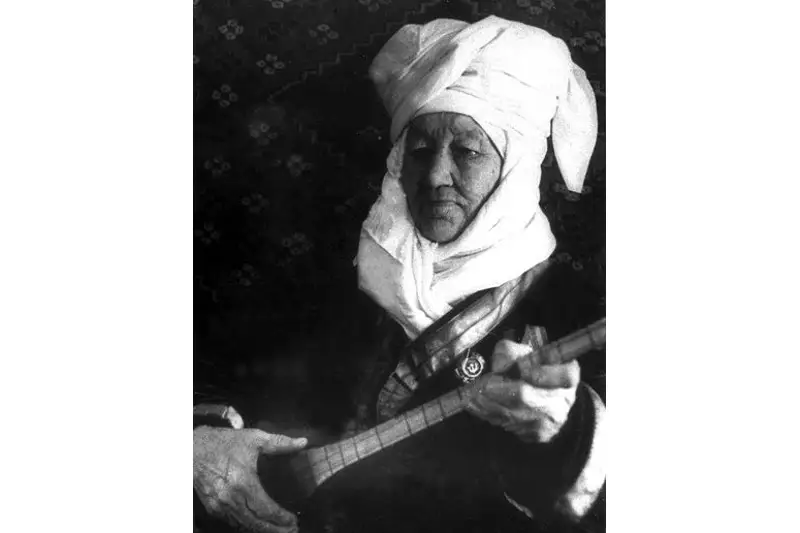

«Джамбулом домбры» называли при жизни признанного классика казахского композиторского и исполнительского музыкального искусства Дину Нурпеисову. Ученица Курмангазы Сагырбаева, Дина Нурпеисова, Народная артистка Казахской ССР, является автором сочинений для домбры в традиционном жанре кюя («Булбул», «Асем коныр», «Байжума», «Жигер» и др.). Она была одной из трёх дочерей в семье Кенже из рода Торе. Две её сестры искусно пели, и отец предложил Дине сопровождать их пение игрой на домбре. Отец и стал первым учителем Дины.

За искусное исполнение произведений Даулеткерея, Курмангазы, Мухита, Мусирали, Узака, Аликея, Туркеша, Есжана, Байжумы, Баламайсана и других известных кюйши ее прозвали «девочкой-домбристкой». Сам Курмангазы приехал послушать 9-летнюю девочку. В дальнейшем брал с собой на музыкальные состязания, обучал приёмам игры на домбре, вплоть до ее замужества в 19-летнем возрасте.

По поручению известного музыковеда Ахмета Жубанова в 1937 году Дину Нурпеисову привез в Алма-Ату из села Козлово Астраханской области, где она жила, домбрист Смагул Кошекбаев. И в тот же год она с успехом выступила на II республиканском слёте народных талантов и была принята на работу в Казахскую филармонию, с присвоением звания «Заслуженный деятель искусства».

Через два года Дина Нурпеисова в Москве становится одним из победителей Всесоюзного конкурса исполнителей на народных инструментах, в котором участвовали две тысячи человек. Вот что писал по этому поводу известный советский музыковед В. Беляев: «Смотр поднял значение народных музыкальных инструментов как средства для развития музыкальной культуры широких масс. То высокое мастерство игры на казахской домбре, которое показала Дина Нурпеисова - этот «Джамбул домбры», является лучшим способом художественной агитации за сохранение и развитие этого и аналогичных ему инструментов».

Последний публичный концерт домбристки-ветерана прошел в 1952 году, когда Дине Нурпеисовой был 91 год. Творчество этой уникальной женщины совместило прошлое с современностью, классику и новации домбровой музыки. В золотой фонд отечественного музыкального искусства навсегда вошли ее высочайшее исполнительское мастерство, филигранная домбровая техника, ее непревзойденные сочинения, ставшие классикой казахской музыки - кюи «Бұлбұл», «Көген түп», «Байжұма», «Жигер» и другие.

Первой казахской советской поэтессой, глашатаем беднейших слоев населения, стала Шолпан Иманбаева, родившаяся в 1904 году в ныне Коргалжынском районе Акмолинской области. Проучившись на курсах ликбеза в Акмолинске, она работала воспитательницей городской детской коммуны и часто выступала со своими стихами перед слушательницами женских курсов.

Первое ее стихотворение «Пассажир и рабочий» опубликовано в 1923 году в газете «Еңбекші қазақ». Шолпан Иманбаева стала первой женщиной-казашкой, произведения которой публиковали в казахской периодической печати. В своих стихах «Казахской женщине», «Устами порабощённых женщин» Ш. Иманбаева выразила жаркое стремление женщин Востока к равенству и свободе. В ее поэтических произведениях можно увидеть и высмеивание корыстолюбивых баев, волостных управителей, и отражение социальных преобразований в казахских аулах 20-х годов прошлого века. Первый сборник стихотворений Шолпан Иманбаеваой «Избранные стихи Шолпан» вышел в 1927 году. «Тюльпаном, расцветшим в степи», назвал поэтессу Сакен Сейфуллин.

Еще одной народной поэтессой Казахстана по праву считается Мариям Хакимжанова (1906-1993). Уроженка Костанайской области, после окончания школы она училась на рабфаке при Казахском педагогическом институте, работала сотрудницей, ответсекретарем журнала «Әйел теңдігі» (нынешний «Казакстан әйелдері).

В 1934 году Мариям Хакимжанова с мужем Сергали Бермухамедовым выехала на работу в Оренбургскую область, где в течение ряда лет работала заведующей отделом районной газеты «Екпінді». Это было сложное время репрессий, под которые попал и чекист Сергали Бермухамедов. Честное имя его восстановят 20 лет спустя. А тогда на руках у Мариям Хакимжановой остались двое их детей и многочисленная родня мужа.

Мариям Хакимжанова работала заведующей библиотекой в Дамбаровском районе Оренбургской области, исполняла обязанности заведующей отделом народных акынов в Союзе писателей Казахстана, работала младшим научным сотрудником Института языкознания и литературы АН КазССР, старшим редактором Республиканской книжной палаты, литературным сотрудником журнала «Жаңа өмір», старшим редактором Казахского государственного литературного издательства.

Мариям Хакимжанова участвовала в работе I съезда Союза писателей СССР 1934 года. Тогда вышел в свет первый сборник её стихов «Песни моей тетушки», обративший внимание читателей лиричностью, искренностью, задушевностью. Особой вехой в творчестве поэтессы является поэма «Маншук», вдохновенно воспевшая немеркнущий подвиг Героя Советского Союза Маншук Маметовой.

Первой в Казахстане женщиной-журналистом признана Назипа Кулжанова, педагог-просветитель, этнограф, переводчик. Для нее, уроженки города Торгая (1887 г. р.), как для городской девушки, не было таких жизненных препятствий, как для сельских женщин. Целеустремленная и талантливая, Назипа Кулжанова окончила в 1902 году Костанайскую русско-казахскую гимназию, затем, вплоть до 1920 года учительствовала в Торгайском женском училище, преподавала в Семипалатинской семинарии. В эти годы Назипа стала членом группы «Гражданские спутники» («Азамат серіктігі») Семипалатинского отделения Русского Географического общества.

Являясь поклонницей поэзии великого Абая, занимаясь общественной и литературной деятельностью, она организует литературные вечера, пропагандирует высокое поэтическое искусство, творчество поэта, декламирует стихи Абая. Кроме того, пишет для газет «Казах», «Сарыарка» и «Алаш» о жизни казахских женщин, затрагивая политические проблемы.

В 1917 году Назипа участвует в съезде казахов Семипалатинской области и входит в правление съезда. Пламенный журналист, она активно участвует в жизни народа, пишет острые аналитические статьи. И это в то время, когда женщин-журналистов не существовало.

В 1920 году Назипа Кулжанова вошла в состав Комиссии Народного комиссариата просвещения Казахской автономной республики по подготовке учебников, книг, по делам издательств. Сегодня она известна как главный специалист по подготовке казахской азбуки.

В 1922 году Назипа стала членом редакционной коллегии газеты «Енбекши казах». В 20-е годы она работает учителем в Акмолинске (ныне Астана), в журналах «Қызыл Қазақстан» («Красный Казахстан»), «Равенство женщин», сотрудничает с редакциями газет «Айкап», «Казах», «Знамя единства», «Алаш», является ответственным секретарем общественно-политического и литературно-художественного журнала «Әйел теңдігі», занимается переводами, пишет книги. Назипа Кулжанова автор «Дошкольного воспитания», вышедшего в Оренбурге в 1923 году, а также книги «Мать и дитя», изданной в 1927 году. Оба эти труда актуальны и сегодня.

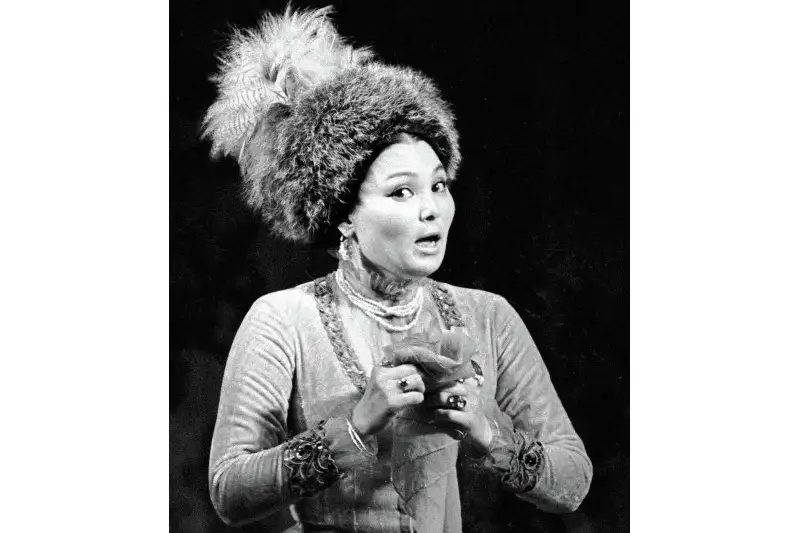

«…Изумительный облик этой певицы произвёл на меня потрясающее впечатление. Я не могла бы назвать певицу, с которой можно было бы её сравнить, - до такой степени индивидуален и своеобразен высокий, лёгкий и прозрачный голос казахской певицы Куляш Байсеитовой - подлинная гордость не только казахского, но и всего нашего советского искусства». Так восторженно отозвалась о казахской оперной певице не менее легендарная российская оперная певица Валерия Барсова.

Лирико-колоратурное сопрано и драматический талант Куляш Байсеитовой (1912 - 1957) блистали и на фронтах Великой Отечественной войны, в составе концертных фронтовых бригад, и на сцене Государственного академического театра оперы и балета им. Абая, где она выступала до конца жизни.

Природный музыкальный талант Куляш Байсеитовой проявился рано. Она заучивала и исполняла песни, жыры и кысса, услышанные от отца Жасына. В возрасте двенадцати лет девочку привезли в Алма-Ату на учебу в Алматинском педагогическом техникуме института просвещения. Затем училась в студии Казахского театра драмы, известного сегодня как Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова. Обучаясь актёрскому мастерству и музыкальной грамоте, она играла небольшие эпизодические роли, а вскоре и главные.

Музыкальный и сценический талант Байсеитовой ярко проявился в создании образа Айман в известной музыкальной комедии «Айман - Шолпан», а также в партиях Шуги (музыкальная драма «Шуга») и Жибек («Кыз-Жибек» Е. Брусиловского). Выступала она и как концертная певица, исполняя народные песни на многих языках мира, произведения русских, советских и западно-европейских композиторов.

Советская казахская оперная певица Куляш Байсеитова является лауреатом двух Сталинских премий, самой молодой обладательницей звания «Народный артист СССР», полученного в 1936 году. Она входила в Советский комитет защиты мира, была организатором и бессменным руководителем Казахского театрального общества, участвовала в работе II Всемирного Конгресса сторонников мира, была депутатом Верховного Совета Казахской ССР.

Обладательницей уникального голоса была исполнительница казахских народных песен и песен народов СССР, Народная артистка Казахстана Жамал Омарова (1912–1976).

Она завораживала слушателей как своим редчайшим контральто, доверительностью в обращении во время пения к слушателям, так и обаятельной внешностью казахской красавицы, неповторимостью казахского певческого голоса. Именно так оценивали специалисты ее вокальные данные, имея в виду, что каждый талантливый певец фольклорного плана представляет музыкальную культуру своего народа не только типичной внешностью, национальной одеждой и репертуаром, но и спецификой тембральных оттенков голоса, характерными для своего народа и позволяющими отличить от голоса певца другой национальности.

Жамал Омарова окончила в 1927 году Ташкентское педагогическое училище, после чего пела на сцене Казахского музыкально-драматического театра (ныне Государственный академический театр оперы и балета им. Абая), являлась солисткой Казгосфилармонии и «Казахконцерта». В годы Великой Отечественной войны выступала с концертами в частях Советской Армии. Награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

Примечательно, что Гимн нашей республики «Менің Қазақстаным» («Мой Казахстан») на музыку Шамши Калдаякова впервые прозвучал в исполнении Жамал Омаровой.

Русская народная песня «Самара-городок» принесла всесоюзную известность Розе Баглановой. Она стала первой казахской певицей, получившей широкое и всенародное признание в СССР. Эта певица, обладательница чудесного сопрано, является Народной артисткой СССР (1967) и Народным Героем Казахстана (1996). Роза Багланова - единственная женщина - участник Великой Отечественной войны среди казахстанцев, удостоенных высокого звания Народный артист СССР.

Родилась Роза Багланова в 1922 году в Казалинске, ныне Кызылординская область. После школы, в 1939 - 1941 годах, училась в Кызылординском пединституте. Однако после смерти отца семье стало трудно, и Роза поступила в Ташкентский текстильный институт - там обеспечивали общежитием, питанием и можно было подрабатывать на фабрике.

Именно в Ташкенте её пение случайно услышал солист оперного театра, директор филармонии Кари Якупов. И уже с 1941 года 19-летняя Роза работала в Государственном женском ансамбле песни и пляски Узбекской ССР. В 1941 году, летом, Розе Баглановой дают направление в Московскую консерваторию. Но началась война - и Роза ушла на фронт вместе с ансамблем, выступала перед бойцами Красной армии прямо на передовой. Её фронтовые концерты пользовались огромным успехом, она пела песни и частушки из репертуара Лидии Руслановой, в том числе и знаменитую песню «Ах, Самара-городок». А 9 мая 1945 года Роза Багланова пела в Победном концерте в Берлине.

После войны певица вернулась на большую сцену, став одной из популярнейших исполнительниц в Советском Союзе. Роза Багланова работала в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им. Абая, в Республиканской филармонии им. Джамбула, в Казахском государственном концертном объединении «Казахконцерт». В ее репертуаре произведения мирового оперного искусства, народные песни разных стран и песни современных композиторов.

Голос казахской певицы звучал на концертных площадках Польши, ГДР, Венгрии, Австрии, Чехословакии, Китая, Кореи, Индии, Бирмы, Канады, Швеции, Бельгии. Роза Багланова внесла огромный вклад в развитие и популяризацию казахской народной музыки и творчества композиторов Казахстана. Она является настоящим национальным символом целой эпохи. «Маленькая казашка», так её называли деятели культуры Советского Союза. Она стояла на одной сцене с А. Вертинским, Г. Улановой, М. Плисецкой, И. Ильинским, А. Райкиным, великими С. Рихтером и Д. Шафраном. Была лично знакома со многими мировыми государственными деятелями - И. Сталиным, Н. Хрущёвым, Л. Брежневым, Ким Ир Сеном, Мао Цзэдуном, гостила у Джавахарлала Неру и Индиры Ганди.

В 2007 году, в издательстве «Атамура» вышла автобиографическая книга Розы Баглановой «Айналайын халқымнан еркелеткен» («Благодарна народу моему за ласку ко мне»). Накануне своей кончины в 2011 году она была награждена Главой государства Нурсултаном Назарбаевым президентской стипендией Фонда поддержки культуры, образования и социальных программ.

Одним из основателей школы профессиональных казахских певцов является Рабига Есимжанова, советская и казахская певица (меццо-сопрано), заслуженная артистка Казахской ССР (1957), народная артистка Казахской ССР (1967).

Начала свою музыкальную карьеру в 1931 году на сцене Казахского государственного музыкально-драматического театра, з атем в Семипалатинском областном музыкальном драматическом театре певица создала ряд ярких, эмоциональных женских образов, среди которых Енлик, Карлыга, Айман, Тенге, Алтыншаш, Кыз-Жибек Сауле (в спектакле Т. Ахтанова), Мать-Земля («Материнское поле» по Ч. Айтматову).

Рабига Есимжанова была принята в труппу Алма-атинского театра оперы и балета им. Абая (ныне Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая), гастролировала по городам СССР, по Казахстану. Являлась солисткой Казахского радио и «Казахконцерта».

Обладая и музыкальной культурой и драматическим талантом, она блистала как в музыкальных, так и в драматических спектаклях. В репертуаре певицы, кроме оперных партий, были казахские народные песни, произведения современных композиторов. Рабига Есимжанова внесла большой вклад в пропаганду казахских песен.

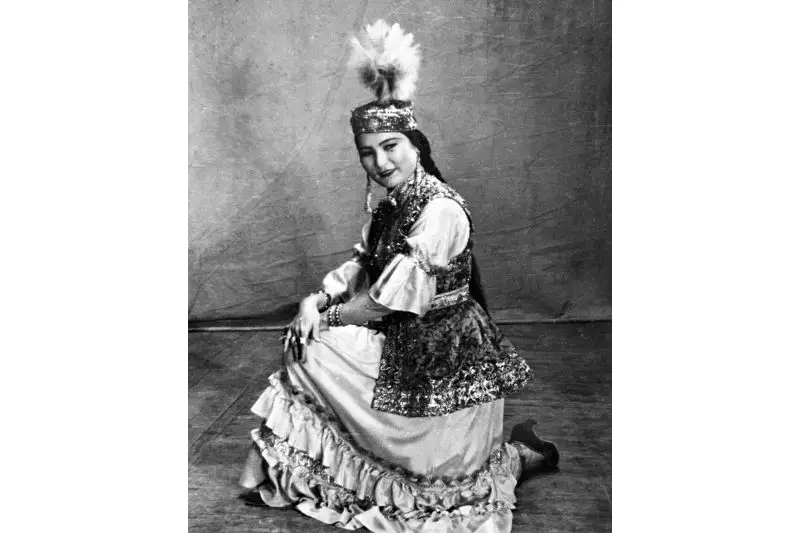

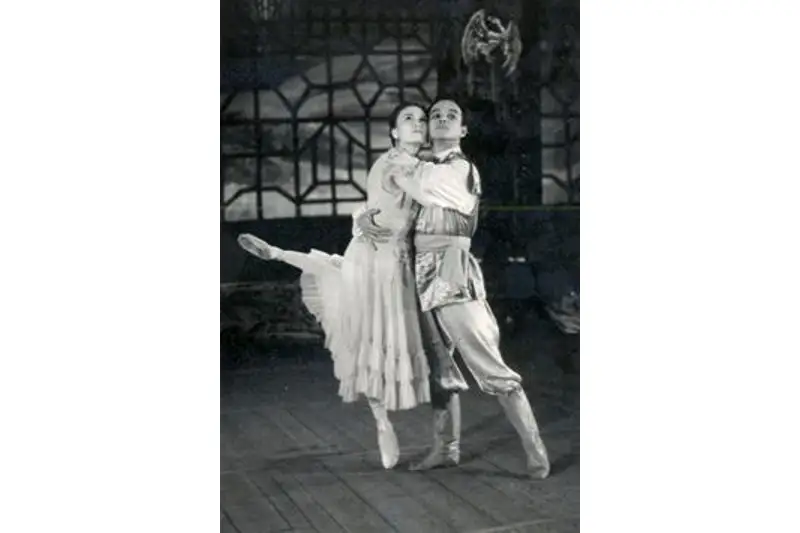

Родоначальником казахстанской хореографии стала казахская советская танцовщица, педагог Шара Жиенкулова (1912 - 1991).

14-й ребёнок в богатой купеческой семье Баймолды Жиенкулова, купца первой гильдии из города Верный (ныне Алматы) Гульшара Жиенкулова первой исполнила в 1934 году в спектакле «Айман - Шолпан» на сцене нового Казахского Государственного музыкального театра национальный казахский танец «Келиншек». Это был танец, ею самой придуманный, поставленный и исполненный. И это считается началом казахской хореографии.

Шара Жиенкулова исполняла народные танцы также и в операх «Кыз Жибек», «Жалбыр» и «Ер Таргын» Е. Брусиловского, танцевала партию Мамыр в первом казахском национальном балете «Калкаман - Мамыр». Снялась в роли Балым в кинофильме «Амангельды». Совместно с балетмейстером Л. Жуковым поставила балет И. Надирова «Көктем» («Весна»). Шару Жиенкулову называют «бриллиантом» музыкально-пластического искусства. Ее отличали удивительная грация, необычный рисунок рук, говорящие движения пальцев, головы.

Главным педагогом и наставником для Шары стал опытный балетмейстер театра, бывший солист Большого театра и партнер всемирно известной Анны Павловой Александр Александров. Он дал казахской танцовщице основы русского классического танца, при этом обращая ее внимание на необходимость развития национального характера в искусстве. Результатом их совместной работы явился танец «Таттимбет», до сих пор считающийся одним из лучших казахских танцев.

Примечательно, что Александр Артемьевич был также создателем первой балетной студии и музыкально-хореографической школы в Алма-Ате. Зная семь языков, он освоил восьмой - казахский, он уговорил наркома просвещения Темирбека Жургенова создать свою, казахскую хореографию.

Шара Жиенкулова работала в Казахской филармонии, руководила ансамблем песни и танца КазССР, возглавляла Алматинское хореографическое училище. Её ученицами были народная артистка КазССР Г.Талпакова, заслуженные артистки КазССР К.Карабалинова, Б.Байжуманова и другие.

В 1965 году в Алма-Атинском хореографическом училище Шара Жиенкулова открывает «Народное отделение», у неё появляются ученики и последователи. Она много ездила по республике, изучая быт, традиции и обычаи регионов, в результате этих поездок появились танцы «Айжан кыз», «Кара жорга», «Кырык кыз». В 1936 и 1958 годах Шара Жиенкулова участвовала в декадах казахской литературы и искусства в Москве.

Выдающейся казахской балериной является Сара Кушербаева (1933-1999), окончившая Ленинградское хореографическое училище и выступавшая на сцене ГАТОБ им. Абая.

Среди исполненных ролей Одетта, Одилия, Аврора («Лебединое озеро» и «Спящая красавица» П. Чайковского), Китри, Никия («Дон Кихот» и «Баядерка» Л. Минкуса), Назым («Камбар и Назым» В. Великанова), Жизель (в одноименном балете А. Адана), Ширин («Легенда о любви» А. Меликова), Баян сулу («Козы Корпеш – Баян сулу» Е. Брусиловского) и др.

С 1973 г. С. Кушербаева работала репетитором-балетмейстером ГАТОБ им. Абая. В 1975 г. возглавила Алма-Атинское хореографическое училище, с 1986 г. – педагог этого училища.

Сара Кушербаева является Народной артисткой КазССР. Дважды награждена орденом Трудового Красного Знамени, а также орденом Дружбы народов.

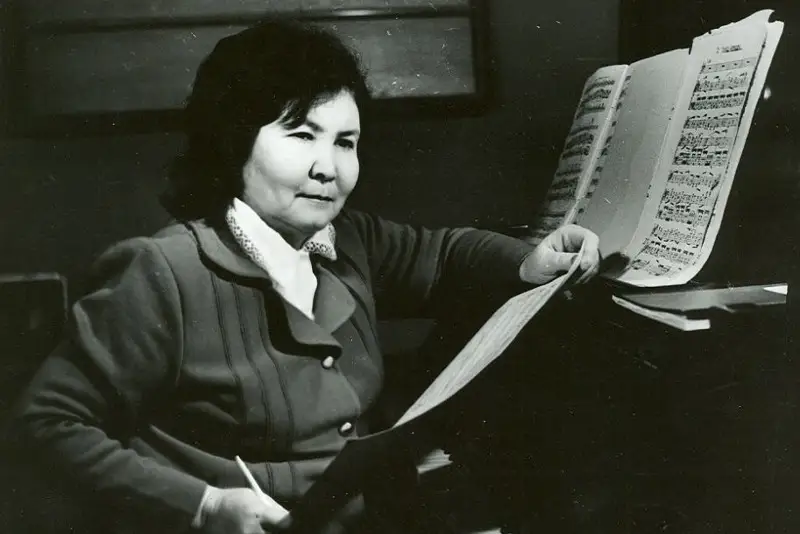

В семье известного казахского композитора Ахмета Жубанова родилась Газиза Жубанова, ведущая композиторской школы Казахстана, ставшая выдающимся казахским композитором, педагогом, она Народная артистка СССР. Родилась Газиза Жубанова в 1927 году в селе Жанатурмыс Актюбинской области. В 1949 году окончила Государственное музыкальное училище имени Гнесиных в Москве, в 1954 году - Московскую консерваторию им. П. Чайковского, класс композиции профессора Ю. Шапорина.

С 1958 года занималась педагогической деятельностью в Казахской консерватории им. Курмангазы, воспитала целую плеяду известных композиторов Казахстана, в числе которых Алмас Серкебаев, Толеген Мухамеджанов, Куат Шильдебаев, Адиль Бестыбаев, Актоты Райымкулова, Бейбит Дальденбаев, Алиби Мамбетов, Азат Жаксылыков.

В 1975-1987 годах - ректор Казахской консерватории им. Курмангазы, с 1978 года профессор. В 1962-1968 годах - председатель правления Союза композиторов Казахской ССР, с 1962 - член правления Союзов композиторов СССР. Избиралась делегатом XXIII съезда КПСС, членом ЦК КП Казахстана, членом Советского фонда милосердия, правления Комитета советских женщин. Была председателем казахстанского отделения общества «СССР - Италия».

Композитором Жубановой созданы в общей сложности 3 оперы, 4 балета, 3 симфонии, 3 концерта, 6 ораторий, 5 кантат, свыше 30 произведений камерной музыки, песенные и хоровые сочинения, музыка к спектаклям и кинофильмам, обработки народных песен. Вклад Газизы Жубановой в современную казахскую культуру огромен. Она известна как автор научной публицистики, очерков и статей о культуре, о методах обучения композиторов и методах отражения общественных проблем в музыкальных произведениях. Многогранное творчество композитора вывело национальную казахскую культуру на мировой уровень.

Единственной женщиной среди ныне живущих казахстанцев, удостоенных звания Народный артист СССР, является Бибигуль Тулегенова. Она также последний человек в истории, удостоенный в 1991 году высшей степени отличия СССР - звания Героя Социалистического Труда.

Родилась Бибигуль Тулегенова 16 декабря 1928 года в Семипалатинске (ныне город Семей Восточно-Казахстанской области).

В ее семье часто звучала музыка - отец любил играть на скрипке, мать хорошо пела. В 1937 году Бибигуль осталась без отца, его арестовали и больше семья его не увидела. Семикласснице Бибигуль, учащейся вечерней школы, пришлось пойти работать на мясокомбинат. Там она могла петь в кружке художественной самодеятельности, где на юную певицу, обладательницу колоратурного сопрано, обратила внимание писательница Галина Серебрякова, находившаяся в Семипалатинске в ссылке. Она взяла над Тулегеновой опеку, дала ей первые уроки музыки. По настоянию Серебряковой Бибигуль поступила на вокально-хоровой факультет Казахской консерватории в Алма-Ате, которую окончила в 1954 году. Еще во время учёбы она работала солисткой на Казахском радио, где исполняла популярные народные и эстрадные песни.

Бибигуль Тулегенова являлась солисткой Государственного академического театра оперы и балета им. Абая в Алма-Ате, солисткой труппы Казахского государственного академического оркестра народных инструментов им. Курмангазы Казахской филармонии. Вместе с труппой оркестра гастролировала по всему СССР, за рубежом (Китай, Польша, ГДР, Вьетнам, Индия, Алжир, Египет, Сирия, Чехословакия, Канада, Швеция, Франция, Италия) исполняла классические произведения и народные песни. Она депутат Верховного Совета Казахской ССР в 1968 – 1982 годы.

С 1980 года Бибигуль Тулегенова ведёт класс вокала в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. Она художественный руководитель и председатель жюри Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой (2001, 2004, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014).

В репертуар певицы вошли народные песни, произведения казахских композиторов, а также романсы П. Чайковского, С. Рахманинова, арии из опер Н. Римского-Корсакова, произведения западных композиторов (Г. Доницетти, Э. Григ, Ф. Шуберт) и др. Исполняла концерты для голоса с оркестром Р. Глиэра и С. Мухамеджанова. Живёт в городе Алматы.

«Самая знаменитая оралманка (репатриантка) Казахстана» Майра Мухаммед-кызы, родившаяся в 1965 году в Кульдже, Синьцзян, Китай, стала первой и пока единственной солисткой из Казахстана парижского «Гранд Опера».

Казахская оперная певица, которую Природа одарила поразительной красоты трагическим сопрано, итальянским бельканто, стала заслуженной артисткой республики, лауреатом многих престижных международных конкурсов

Майра Мухаммед-кызы родилась и выросла в Китае. Её дедушки эмигрировали в Поднебесную из казахских степей в голодные 30-тые годы ХХ века. Музыкальные родители (папа — известный в Китае композитор и собиратель казахских народных песен, мама — видная певица, народная артистка КНР) научили её играть на фортепиано, петь и записали в местную музыкальную школу. Отец мечтал, чтобы Майра стала оперной певицей и вернулась на родину. В 1987 году она закончила музыкальный факультет Центрального университета народов Китая, затем Пекинскую консерваторию.

Казахское гражданство Майра получила, благодаря встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и председателем КНР Цзян Цземинем. Позже она сумела перевезти на родину и всю семью.

Майра в совершенстве владела родным казахским и китайским языками, но не знала ни слова по-русски, а также по-итальянски и по-французски, при том, что основные оперы из мировой классики исполняются именно на этих языках. Но у неё была мечта стать знаменитой оперной певицей и выступить на московском Международном конкурсе имени Чайковского

Майра начала свою карьеру на европейских сценах дебютом в Opéra National de Paris в роли Мюзетты в опере «Богема» с Роберто Аланья, а затем — в роли Адины в опере Доницетти «Любовный напиток» в Opéra National de Lorraine в Нанси, затем Opéra de Rennes в Ренне, Théâtre de Caen в Кане и Opéra National в Бордо.

В 2003 году по приглашению Пласидо Доминго Майра пела в Вашингтонской Национальной опере (США) вместе с легендарной Миреллой Френи в опере Чайковского «Орлеанская дева». Состоялся блестящий дебют Майры Керей с её ярким, кристально чистым голосом, который должен вернуться сюда уже в большей роли.

В декабре 2015 года Майра была приглашена в «Астана Опера» в качестве ведущей солистки. В январе 2021 года назначена директором Театра оперы и балета в Шымкенте.

Драгоценным бриллиантом в россыпи казахских оперных певиц называют обворожительную Нуржамал Усенбаеву, обладающую европейски отточенным вокалом.

Известная казахская оперная певица (колоратурное сопрано), Народная артистка Республик Казахстан и Татарстан, лауреат Государственной премии РК Нуржамал Усенбаева родилась в городе Арыс, в многодетной учительской семье. Отец Пернебек Усенбаев директор школы, отличник просвещения СССР и РК, поэт, почётный гражданин города Арыс. В семейных домашних концертах будущая певица получила первые навыки публичных выступлений. Хотя Нуржамал с детства пела и мечтала стать певицей, однако в музыкальное училище она поступила на фортепианное отделение. После Арысской детской музыкальной школы им. Байгуттиевой и Чимкентского музыкального училища Нуржамал с отличием закончила Алма-Атинскую государственную консерваторию им. Курмангазы, класс сольного пения проф. Бекена Жилисбаева. В бытность её студенткой пятого курса, в ГАТОБ имени Абая в Алма-Ате готовилось возобновление национальной оперы «Кыз-Жибек», и в театре сочли возможным доверить молодой певице исполнение партии главной героини. Партнёром Нуржамал Усенбаевой стал известный казахский певец Алибек Днишев.

С 1984 по настоящее время Нуржамал Усенбаева является ведущей солисткой оперы Государственного академического театра оперы и балета им. Абая в Алма-Ате, а также ведущей солисткой Государственной филармонии города Астаны.

В обширный репертуар певицы входят практически все партии мировой оперной классики. Она выступала с сольными концертами в знаменитых залах мира - «Carnegie Hall» (Нью-Йорк, США), зал «Cortot» (Париж, Франция), зал «Conzertgebaum» и театр «Care» (Амстердам, Голландия), театр «Coliseum» (Лиссабон, Португалия), Большой театр (Москва), Большой и Рахманиновский залы Московской консерватории, Большой Филармонический зал (Санкт-Петербург), Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля (Казань).

Нуржамал Усенбаеву назвали лучшей российской Виолеттой (опера «Травиата»).

«Поющим соловьём Средней Азии», «Золотым голосом Казахстана» называют эстрадную певицу Розу Рымбаеву. Она родилась в 1957 году на станции Жангизтобе в Семипалатинской области в семье железнодорожника. Эта певица отличается не только чудесным, мощным и сильным, лирическим сопрано, но и широким голосовым диапазоном в 4 октавы. Причем она никогда не позволяет себе петь под фонограмму.

Роза Рымбаева окончила факультет музыкально-драматической комедии театрально-художественного института в Алма-Ате. Стала солисткой республиканского молодёжно-эстрадного ансамбля «Гульдер», а также эстрадного ансамбля «Арай», где директором и художественным руководителем был её супруг Таскын Окапов.

Пик популярности певицы пришелся на конец 70-х годов прошлого века, когда она выходила в финалы фестиваля «Песня года» и входила в десятку лучших певиц СССР в хит-параде «Звуковая дорожка» сразу после Аллы Пугачевой и Софии Ротару.

С 1979 года и по настоящее время Роза Рымбаева является солисткой Республиканского концертного объединения «Казахконцерт», одновременно совмещая с работой преподавателя Казахской Академии искусств им. Т. Жургенова. Роза Рымбаева - Народная артистка Казахской ССР (1986), лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2004), заслуженная артистка Кыргызстана и Узбекистана.

В десятку лучших певиц СССР, представлявших Советский Союз на международных конкурсах, входила и советская и казахская эстрадная певица (драматическое сопрано) Макпал Жунусова - Народная артистка Казахстана (1994). Лауреат Государственной премии Республики Казахстан (1999).

Макпал Жунусова родилась в селе Теректи Карагандинской области в семье шофёра. Окончила КазНУ им. Аль-Фараби, факультет музыкально-драматической отделение (1988). С 1979 года пела в ансамбле «Гульдер». С 1981 года и по настоящее время является солисткой-вокалисткой Республиканского концертного объединения «Казахконцерт». Профессор КазНУ им. Аль-Фараби и Государственного университета им. И. Джансугурова.

Наибольшая популярность певицы пришлась на 80-е годы. Драматическое сопрано Макпал звучало во время ее гастрольных турне на многих мировых сценах.

Макпал Жунусова является «Золотым голосом Казахстана». Её мощный и сильный голос охватывает четыре с половиной октавы. Макпал Жунусова является национальным символом целой эпохи. Певица внесла огромный вклад в развитие и популяризацию казахского музыкального искусства.

Имя советской и казахстанской скрипачки Айман Мусаходжаевой внесено во Всемирный почетный список IВС «2000 выдающихся музыкантов 20-го века». Она Народная артистка Казахстана, ректор Казахского национального университета искусств.

Айман Мусаходжаева родилась в 1958 году в Алма-Ате. Родители отдали всех своих четырёх дочерей в музыкальную школу - Раиса (скрипка), Раушан (кобыз), Бахытжан (виолончель) и Айман (скрипка). С семи лет Айман начала выступать в концертах, а в тринадцать впервые с оркестром исполнила «Интродукцию и Рондо каприччиозо» Сен-Санса. Её одаренность почувствовала и раскрыла выдающийся педагог знаменитой музыкальной школы Нина Михайловна Патрушева.

Природная одаренность Айман Мусаходжаевой оттачивалась в республиканской специальной музыкальной школе им. Куляш Байсеитовой в Алма-Ате, в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс Народного артиста России профессора Валерия Климова).

Музыкальную карьеру Айман начинала в качестве солистки-инструменталистки в Казахской государственной филармонии им. Жамбыла. В её репертуаре произведения Баха, Гайдна, Моцарт, Бетховена, Паганини, Брамса, Чайковского, Сибелиуса, композиторов Казахстана. В 1990 году она стала доцентом кафедры скрипки Алматинской Государственной консерватории им. Курмангазы, затем до 1993 года — работала заведующей кафедрой. С 1993 года — профессор, заведующая кафедрой струнных инструментов. В 1993 году Айман Мусаходжаева основала Государственный камерный оркестр «Академия солистов» и стала его художественным руководителем. С 1993 года является членом жюри Международного конкурса скрипачей им. Чайковского, Международного конкурса скрипачей им. Микеланжело Аббадо, Международного конкурса скрипачей им. А.Ямпольского.

В 1998 году основала Казахскую национальную академию музыки в Астане, назначена её ректором (ныне это Казахский национальный университет искусств). В настоящее время является художественным руководителем Президентского оркестра.

Ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы является выдающаяся казахская пианистка, педагог, профессор Жания Аубакирова. Под её руководством консерватория стала ведущим музыкальным вузом страны и культурно-просветительским центром республики, в 2001 году этому учебному заведению присвоен национальный статус.

Жания Аубакирова родилась в семье научного работника, Яхии Аубакирова, он был академик HAH PK, учёный-экономист. Сестра ее Жанар Аубакирова возглавляет кафедру теоретической и прикладной экономики КазНПУ им. Абая, доктор экономических наук, профессор. Только Жания пошла не в экономисты, а в музыканты, окончив Алма-Атинскую государственную консерваторию им. Курмангазы и Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского.

С 1979 года Жания работает концертмейстером Государственного академического театра оперы и балета им. Абая, ассистентом-стажером Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В 1981 году становится старшим преподавателем, доцентом, заведующей кафедрой специального фортепиано Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы. С 1983 года - солистка Казахской государственной филармонии им. Джамбула. С 1993 года — профессор Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. В 1994 году Жания Аубакирова основала свою «Авторскую школу», работающую по современным образовательным методикам и технологиям.

В 1997 - 1998 годы по инициативе Жании Аубакировой организовано музыкальное агентство «Классика», которое с огромным успехом провело «Казахские сезоны во Франции», организовало концерты более чем в 18 странах, записало более 30 компакт дисков, более 20 музыкальных фильмов о казахстанских исполнителях.

В 2001 году реализована международная программа «Восходящие звезды». В 2002 году колледж Жании Аубакировой стал работать по современным авторским методикам и технологиям. В 2004 году разработана магистерская программа «Arts Management», направленная на воспитание профессиональных менеджеров в сфере искусства и культуры, проведен международный конкурс пианистов и фестивали современной музыки.

В 2009 году студенческий симфонический оркестр Казахской национальной консерватории им. Курмангазы совершил гастрольное турне по пяти крупнейшим городам США - Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Вашингтон, Бостон и Нью-Йорк по приглашению компании «IMJ artist» и спонсорстве компании «Шеврон». Молодые музыканты вместе со своим ректором народной артисткой РК Жанией Аубакировой выступили в самых известных залах мира Кеннеди-центре и Карнеги-холле.

В числе наград Жании Аубакировой 2-й Гран-при и специальный приз «За лучшее исполнение произведений современных французских композиторов» на Международном конкурсе Маргарет Лонг и Жака Тибо во Франции, Гран-при Международного конкурса камерных ансамблей во Франции (Париж, совместно с Гаухар Мурзабековой). В 1991 году Жания удостоена звания Народной артистки Республики Казахстан, в 1998 году - Кавалер Ордена искусств и литературы Франции, в 2012 году - Государственная премия мира и прогресса Первого Президента – Лидера нации.

Первой профессиональной художницей-казашкой стала Айша Галимбаева , родившаяся в 1917 году в станице Надеждинская Пржевальского уезда Семиреченской области Российской республики.

Айша Галимбаева - советская и казахская художница кино и живописец. Заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1961). Народный художник Казахской ССР (1967).

Художественное образование Айша получила в Алматинском художественном училище (1943) и художественно-декоративном отделении ВГИК (Москва, 1949). Начала творческую деятельность на киностудии «Казахфильм», где выполнила эскизы к известным фильмам «Поэма о любви» (1954), «Девушка-джигит» (1955), «Это было в Шугле» (1955).

В 1960-е годы создала цикл произведений на сюжеты кинофильма «Песни Абая». Работала в разнообразных жанрах - ею были написаны пейзажи и натюрморты «Аяк-Калкан», «Дорога на джайляу», «Древняя керамика», «Кобыз», «Жёлтые яблоки», «Красный апорт» и другие.

Стремление к освоению новых художественных форм воплотилось в создании композиций декоративно-монументального плана («Мы горды временем», «Пиала кумыса»), произведений портретного жанра («Портрет сына», «Портрет писателя Г. Мустафина», «Портрет К. Байсеитовой» и другие). Галимбаева является автором альбомов «Казахский народный костюм». Лауреат Государственной премии Казахской ССР имени Чокана Валиханова (1972). Награждена орденом Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почёта».

На несколько богатых творческих биографий хватило бы творческих достижений выдающегося деятеля искусств Казахстана Гульфайрус Исмаиловой. Во времена, когда в профессиональный творческий Союз попасть было престижно и нелегко, она состояла сразу в трех – кинематографистов, театральных деятелей и Союзе художников СССР. Гульфайрус - художник–постановщик двухсерийного художественного фильма, главный художник театра оперы и балета – такого казахское искусство до нее не знало.

Родилась Гульфайрус в 1929 году в Алма-Ате. Настоящее имя - Конарбаева Кульпаш Тансыкбаевна. Фамилию своего репрессированного родного отца она решилась обнародовать лишь в девяностые годы. В раннем детстве ее удочерил Мансур Исмаилов, она стала старшей из его пятерых детей, уход за которыми разделила с матерью в трудные военные годы. Полотно «Отец» – портрет одноногого ветерана войны – дань ее дочерней благодарности этому человеку.

В 1949 году окончила Алматинское художественное училище, где занималась в мастерской народного художника Казахской ССР A. M. Черкасского, в 1956 году - Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина по классу живописи М. П. Бобышева. В Ленинграде произошла ее встреча с Евгением Матвеевичем Сидоркиным, ставшим не только мужем - учителем, идейным вдохновителем на всю жизнь.

Гульфайрус Исмаилова преподавала в Алматинском художественном училище.

В начале 70-х годов прошлого века стала главным художником Казахского государственного театра оперы и балета им. Абая, на сцене которого создала 28 спектаклей. Ею созданы эскизы к декорациям и костюмам опер жемчужин национального искусства – «Ер Тарғын» Е. Брусиловского (1967), «Жұмбак қыз» С. Мухамеджанова (1972), «Чио-Чио-Сан» Дж. Пуччини (1972), к балетам «Дорогой дружбы» Н. Тлендиева (1957) и «Камар cұлу» В. Великанова (1958), кинофильму «Кыз Жибек» (1969—1971).

Помимо этого, Гульфайрус является художником-постановщиком фильма Султана Ходжикова «Кыз-Жибек», получившего на V Всесоюзном кинофестивале приз за лучшее художественное оформление.

Первую живописную картину «Казахский вальс» знаменитого портретного триптиха (Шара Жиенкулова, Куляш Байсеитова, Шолпан Жандарбекова), украшающего ГМИ им. Кастеева, художница написала в 29 лет.

Мудрость и живописность народного фольклора, роскошь и романтичность цветового решения нашли отражение в творческой манере Гульфайрус Исмаиловой. Прекрасное знание мирового культурного наследия, умение войти в эпоху спектакля помогали ей в работе над классическим репертуаром – операми «Иоланта», «Чио-Чио-сан», «Аида», «Риголетто», «Севильский цирюльник», «Царская невеста», балетом «Лебединое озеро». Многие из спектаклей в оформлении Гульфайрус Исмаиловой идут на сцене Казахского государственного театра оперы и балета им. Абая и поныне.

***

Художники, музыканты, журналисты, общественные деятели – женщины Казахстана сегодня активно участвуют в общественно-политической жизни страны, развивают искусство, науку, культуру.

Никогда казахская женщина не была забитой и покорной, никогда не носила хиджаб и не закрывала лицо. Вольный дух древней ковыльной степи воспитал боевой и непокорный дух в нашем народе, в наших женщинах, стремление к свободе и справедливости.

Испокон веков казахская женщина является не только Матерью, Хозяйкой, но и Труженицей, а если надо – то и Воином. Достаточно вспомнить знаменитую царицу Томирис.

Женщины всегда были носителями народного духа, мудрыми советчиками и надежными помощниками. Совершая свой подвиг Материнства, женщины оберегали очаг, создавали бытовой комфорт и уют, передавали потомкам мудрость предков, хранили заветы Рода.

И это отнюдь не призыв к матриархату. Это слова глубочайшего уважения и восхищения нашими женщинами, созидающими и жизнеутверждающими.